| Geschichte | 2024/04/23 |

Die Geschichte des BrettchenwebensEin kurzer Abriss durch die Epochen

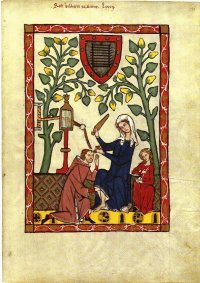

Die Geschichte des Brettchenwebens ist eine sehr alte Geschichte, die sich über viele Länder unserer Erde erstreckt. Wie bei allen archäologischen Arbeiten ist es jedoch schwierig, eine genaue Identifizierung der ältesten Stücke vorzunehmen, zumal es nicht viele Spezialisten auf diesem Gebiet gibt, die brettchengewebte Bänder von anderen Techniken einwandfrei zu unterscheiden wissen. Dazu kommt, daß bei Ausgrabungen selten genug Textilfunde gemacht werden, da Textilien eine derartige Zeitspanne nur unter außergewöhnlichen klimatischen Bedingungen überdauern. Manchmal findet man anstelle von Textilresten aber auch Brettchen aus Holz, Horn oder anderen Materialien, so daß das Vorhandensein solcher Brettchen bei Ausgrabungen auch ein Indiz für die Bekanntheit dieser Technik sein kann. Die gefundenen Bänder weisen auch in frühen Zeiten bereits komplizierte Webtechniken auf, die nicht mit den heute so beliebten Einzugsmustern (Schnurbindungsmustern) vergleichbar sind. Es ist nicht eindeutig geklärt, ob Bänder mit Einzugsmustern bereits vor langer Zeit gewebt wurden oder ob es sich hierbei um eine modernere Webtechnik handelt. Die bisherigen Funde deuten jedoch darauf hin, daß Einzugsmuster eine relativ moderne Webart sind. Im Gegensatz zu den anderen Techniken basieren Einzugsmuster nämlich auf einen mehrfarbigen Einzug der Kettfäden, der von Brettchen zu Brettchen unterschiedlich ist, so daß das Muster durch den Einzug definiert wird. Oft werden diese Brettchen alle gemeinsam in einem bestimmten Rhythmus gedreht, wodurch das Muster entsteht. Es ist wahrscheinlich, daß die Bänder, die vor der Moderne gewebt wurden, alle durch einen gleichartigen Einzug der Fäden durch alle Brettchen entstanden sind. Das heißt, daß z.B. immer je zwei Löcher in einer Farbe, und zwei Löcher in einer anderen Farbe geschärt wurden (wobei es andere Varianten gibt) und die Muster allein durch das Drehen einzelner Brettchen in unterschiedliche Richtungen entstanden. Eine weitere, bereits seit der Eisenzeit bekannte Methode der Musterbildung besteht im Auslassen von einzelnen Löchern. Die Borte vom Thorsberger Kittel, einem Morleichenfund, der auf das 3. Jhd. n. Chr. datiert wird, hat beispielsweise ein Strukturmuster, daß durch den Einzug von nur zwei Fäden je Brettchen ensteht. In Dätgen fand man wiederum ein Band in doppelseitig gewebter Technik, dem sogenannten Doubleface, und eines in Köpertechnik. Diese stammen ebenfalls aus dem 2. und 3. Jahrhundert. Funde aus ganz Europa (Deutschland, Dänemark, Spanien, Schweden, Griechenland, Polen u.a.) weisen darauf hin, daß bereits in den letzten sechs Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung mit Brettchen gewebt wurde. Auch fand man Nachweise in Ägypten. "hunskar meyjar paer’s hlada spjoldum ok gøra gullfargt" Bis ins 15. Jahrhundert hinein war Brettchenweberei integraler Bestandteil der Textilherstellung. Danach verschwand die Technik langsam von der Bildfläche und wurde nur noch vereinzelt als ländliches Kunsthandwerk im kleinen Stil weitergeführt. Doch als H. Stolpe 1876 seinen Bericht Über die Wikingerfunde in Birka veröffentlichte, war dies ein Anlaß für die Archäologen, neue Recherchen anzustellen. Zunächst einmal mußten die Techniken wiederentdeckt werden, um die Identifizierung von archäologischen Funden als Brettchenweberei erst zu ermöglichen. Hier spielte Margarethe Lehmann- Filhés eine entscheidende Rolle. Nach jahrelangen Recherchen und Ausprobieren vieler verschiedener Techniken veröffentlichte sie 1901 das Buch "Über Brettchenweberei", in dem Informationen über diese Technik aus vielen Ländern der Welt zusammentrug. Man fand noch aktive Brettchenweber in vielen Ländern, im Kaukasus, Burma, Algerien, im Yemen, der Slovakei, in Afghanistan, Norwegen und Island. Egon H. Hansen hat in seinem Buch "Tablet Weaving" eine Sammlung historischer Muster mit Musterbriefen zusammengestellt, die vom Schwierigkeitsgrad der Technik teilweise sehr beeindruckend sind. Nancy Spies liefert in ihrem Buch "Ecclastical Pomp and Aristocratic Circumstance" eine enorme Menge an Mustern in Broschiertechnik, die alle von historischen Funden aus verschiedenen Epochen übernommen wurden und uns so heute als Musterbriefe zur Verfügung stehen. Otfried Staudigel sammelte eine sehr beeindruckende Menge meist orientalischer Muster in der Doubleface Technik, die er zusammen mit Musterbriefen in seinem Werk "Zauber des Brettchenwebens" veröffentlicht. Heute finden wir also bereits eine recht ansehnliche Menge an Literatur zum Thema sowie eine erfreulicherweise immer größer werden Anzahl aufgearbeiteter historischer Muster zum Brettchenweben, die auf die Arbeit und Analysen vieler begeisterter Brettchenweber zurückzuführen ist. |

|

|

|

| Artikel erstellt: 18.03.2007 Author: Flinkhand | |

| Artikel geändert: 2023/08/24 Author: Flinkhand | |